沙发上的世界观:谷歌地图印证了平壤的什么?

引言:在沙发上的云游

你有没有试过,在周末的闲暇时光,打开谷歌地图,像一个数字时代的探险家一样,在虚拟世界里遨游?

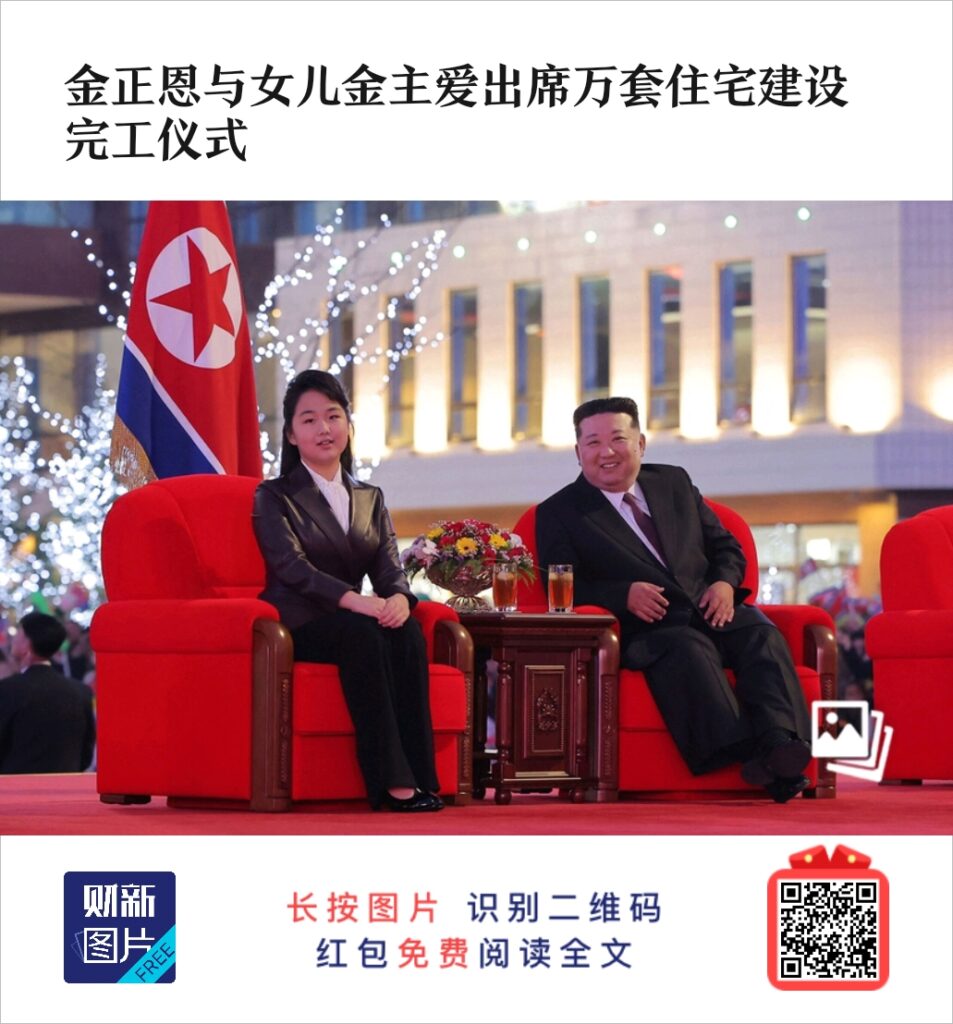

最近在财新看到关于平壤和盛新区住宅建成的完工仪式。

这组图片中的最后一个图片,我感觉特别像国内楼盘的沙盘图。很假。

打开评论区可以看到大家的评论,有很多同我一样的观点。

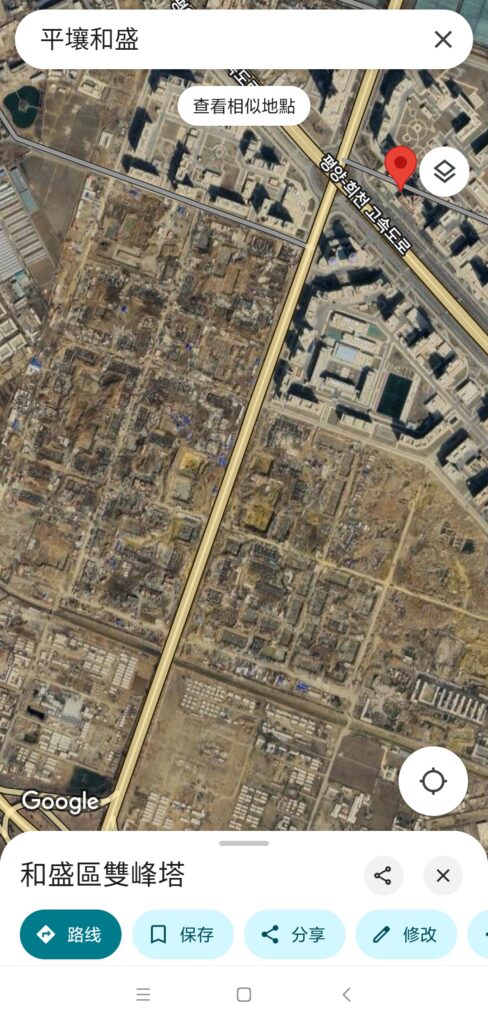

正好利用谷歌卫星地图看个究竟,这就是和盛地区的谷歌卫星图。

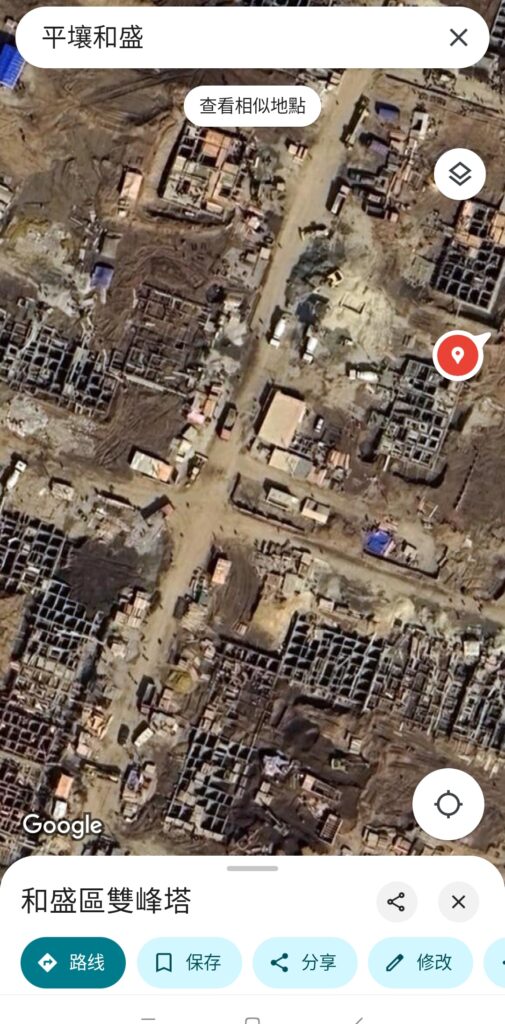

再放大一些:

你可以看到很多施工的汽车,白色的搅拌车等等,从这里看车还是不少的,挺繁忙。

谷歌上的住宅区位置对不对呢?谷歌地图的延迟时间是哪一年的,和现在比能差多少?

让我们从维基百科信息对比看看:

首先确定位置,从左边地图上看位置和右边的维基百科配图中的地图红点位置信息是一致的。

再来推测一下谷歌卫星图的扫描时间,从维基百科描述可以看到和盛地区是2022年开始施工的,那么现在可以确定谷歌的地图可能时间是2022年。

既然关于平壤地区的卫星地图时间假定是2022年,那么距现在是3年的时差。

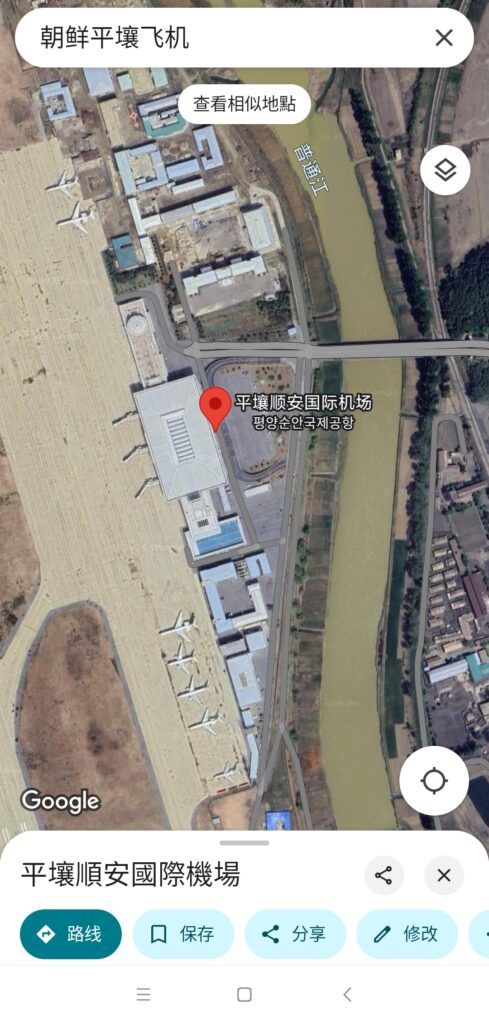

虽然从和盛地区可以看到繁忙的施工现场,但是当视线切换到更能反映民用的机场附近时,几乎很难从卫星图上找到汽车的影子。

我说平壤穷,是用机场附近停车场上的汽车数量来推断的。当然可以换成其它繁华的地方,但是从卫星图能看到的车,依旧很少。

平壤机场–谷歌卫星地图看到这张平壤机场的图片时,让我误以为是谷歌地图的问题,机场和附近竟然看不到几辆车…是不是地图问题?让我们切换到其它城市看看它们机场附近的停车场。

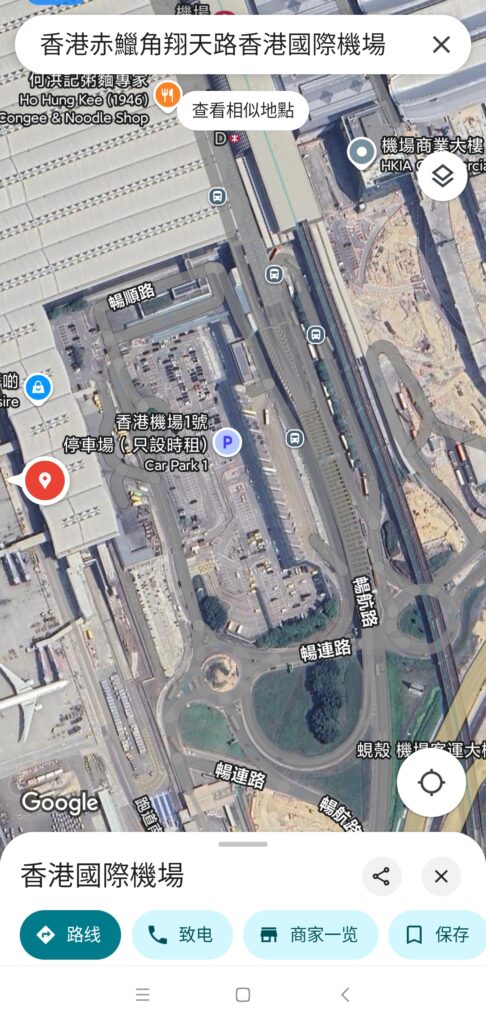

1.香港:

香港国际机场–谷歌卫星地图

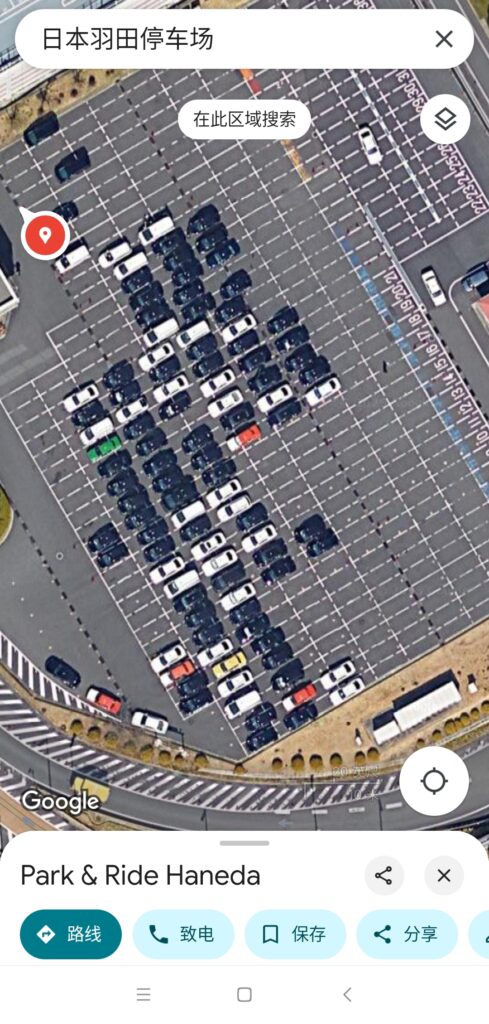

2.日本

日本羽田机场附近的停车场–谷歌卫星地图

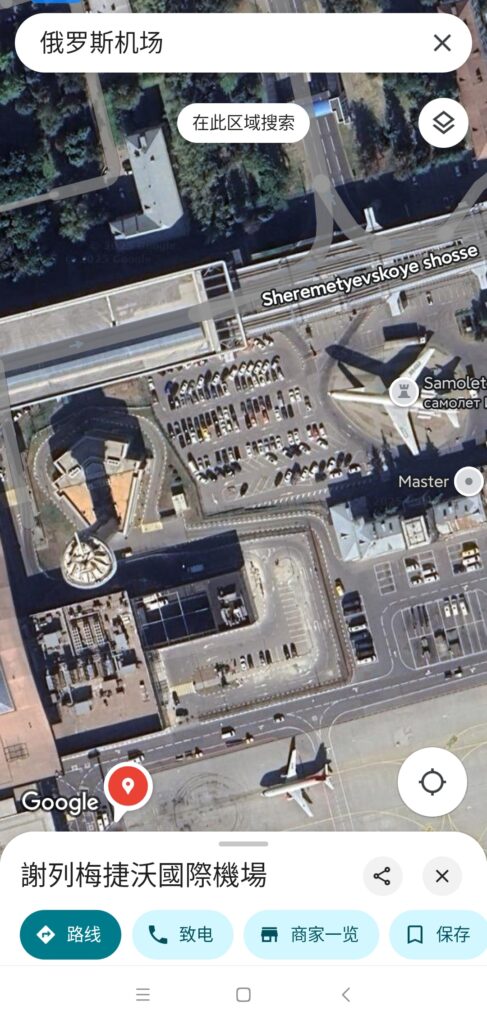

3.俄罗斯

俄罗斯谢列梅捷沃机场–谷歌卫星图

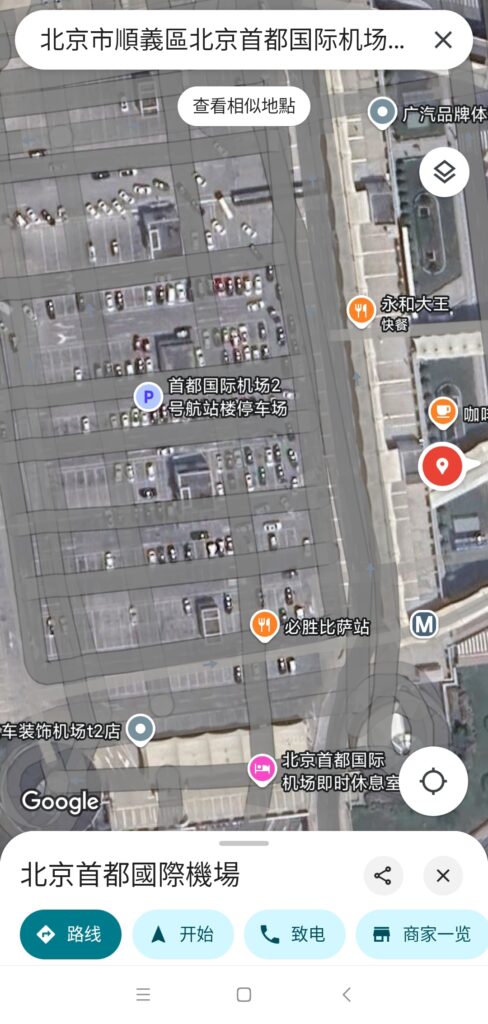

4.北京

北京首都国际机场–谷歌卫星图

指尖下的”真实”:当卫星图超越宣传画

这次源于一次偶然的地图探索。放大平壤的街景(虽然知道谷歌地图影像有时间延迟,非实时),一个直观的感受是:街道上行驶的轿车数量,与我随后切换到的北京、香港相比,显得稀疏不少。即使谷歌扫过的平壤是2022年,这个全球特殊的时间,汽车难道也躲起来隔离了?

这并非严谨的经济分析,只是一次基于公开技术工具的个人观察。但这个简单的视觉对比,却比许多宏大的叙事更能冲击我既有的认知。它让我意识到,像谷歌地图这样的技术应用,为我们提供了一个独立观察、交叉验证信息的窗口。它不直接输出观点,却呈现了某种未经修饰的”素材”,让我们得以在宣传和报道之外,形成一点点基于”眼见”的初步判断。

那一刻,我感受到了技术将模糊认知变得具象化的力量。

从”云游”到”自由行”:技术是探索的起点,而非终点

这次地图上的发现,也让我更加坚信了之前的感悟:年轻时,如果条件允许非常值得去陌生的国度自由行。

地图、攻略App、在线翻译、旅行社区……这些技术的应用极大地降低了我们探索未知世界的门槛。我们可以通过地图”预见”目的地的大致模样,通过网络了解安全提示(比如关于单身女性在印度旅行的诸多提醒),甚至提前规划好路线。

但技术的便利,是为了更好地服务于真实的体验。地图上看到的街景,终究无法替代双脚踏上那片土地的触感,无法替代与当地人交流时感受到的温度。

正如我之前的游记所写,只有自由行,才能最大程度地摆脱预设的”剧本”,去碰撞、去感受、去理解一个地方的”文明”——这种”文明”,关乎秩序、安全感、人与人之间的相处方式,有时比单纯的经济”发达”更能影响我们的旅行体验和认知。技术为我们打开了大门,但真正的探索,需要我们自己迈开脚步。

技术是”智囊”,而非”主人”:拥抱工具,独立思考

无论是谷歌地图提供的宏观视角,还是旅行App上的安全提示,抑或是像我最近在思考的,去阅读李光耀这类观点鲜明人物的书籍(或者让AI总结不同观点)——它们本质上都是我们认识世界的工具。

我们在使用AI时,让AI扮演具体的角色,可以提高AI回答的专业性,这是很好的办法。与此同时,对于探寻复杂的历史观或深邃的个人见解,沉下心来阅读像《李光耀观世界》这样的书籍,往往能提供AI难以替代的深度和视角。

李光耀这本书有深刻洞见,可能带有强烈的”偏见”,但这正是其价值所在,它提供了一个独特的、需要我们去审视和思辨的角度。AI可以快速整合信息,但它无法替代我们进行价值判断。

谷歌地图展示了地理面貌,却无法完全解释背后的社会经济逻辑。

一个更有效的方式或许是,将这些技术和信息源视为智囊和工具箱,利用它们来拓展视野、收集素材、激发思考,而不是不加辨别地全盘接受,甚至”臣服”于它们给出的答案或呈现的景象。正是由于技术越发达,信息越爆炸,我才更加体会到独立思考和批判性思维的不易与珍贵。

结语:做技术时代的主动思考者

从一次简单的谷歌地图探索,到关于旅行、文明和认知的思考,技术始终贯穿其中,扮演着重要的角色。它既是观察世界的”望远镜”,也是辅助我们行动的”指南针”。善用技术工具,同时保持好奇心和批判性思维,这是我们在数字时代探索真实世界,构建个人认知的一条重要路径。

那么,你是否也有过类似的使用技术”发现”世界的经历?欢迎在评论区分享你的故事和思考。

个人观点,仅供参考

第二篇: